理学療法士の臨床経験

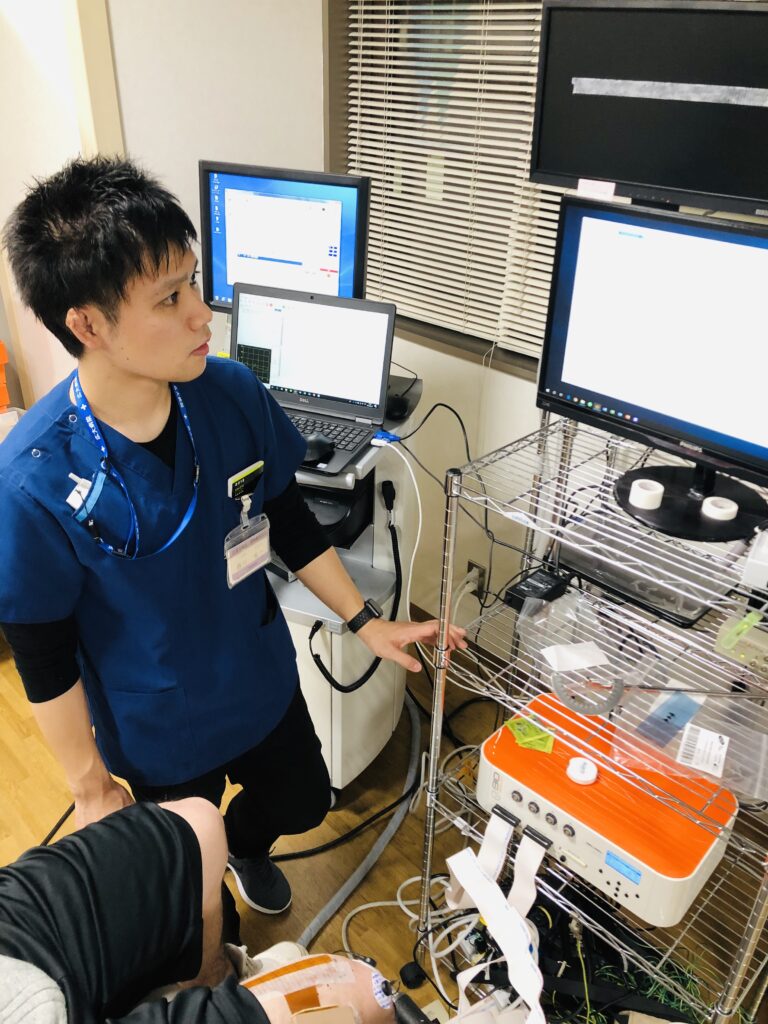

研究者としての歩みを始める以前、西川先生は10年にわたり石川県外の大学病院で理学療法士として働いた経歴を持つ。理学療法士とは、怪我や病気などによる身体の障害に対し、運動療法や物理療法によりサポートするリハビリテーションの専門家である。理学療法士として患者さんと接するなかで、一人一人に応じた医療機器の少なさを実感した。生体情報を正確に計測できるセンサ、リハビリに活用できる機械などの開発や改良に興味を覚え、何よりも工学の重要性を感じたと話す。そして、「もっと多くの患者さんの役に立ちたい」という思いと、「分からないものを明らかにしたい」という研究への意欲から、専門外である生体工学の門戸を叩いた。新しい分野で修士、博士課程と進学するにつれ、これまで臨床で感じていたさまざまな疑問が、実験や解析を通じて新しい知見や発見に結びつく過程が面白く、次第に研究にのめり込んでいった。

?

早期症状でも異常を検出できる新たな技術

西川先生が現在の専門とするのは「リハビリテーション工学」と「医療生体工学」。いずれも工学と医学が融合した学問分野である。リハビリテーションや医療に新たなテクノロジーを取り入れて、生命?生体現象を明らかにし、さらに、早期診断や治療にも活用することを目指している。これまで西川先生が開発した代表的な機器のひとつは、針を使わず、痛みを伴わない新たな生体センサ。皮膚の微弱な電気信号を計測することで、運動神経の活動を極めて高感度に検出できるという。従来の針を用いた検査では見つからなかった初期の筋萎縮性側索硬化症(ALS;神経障害により筋肉量が減少する神経難病)の診断に応用できる可能性があるという。根治療法がなく、対症療法に頼るALSの初期異常の検出法として期待されている。

西川先生が現在の専門とするのは「リハビリテーション工学」と「医療生体工学」。いずれも工学と医学が融合した学問分野である。リハビリテーションや医療に新たなテクノロジーを取り入れて、生命?生体現象を明らかにし、さらに、早期診断や治療にも活用することを目指している。これまで西川先生が開発した代表的な機器のひとつは、針を使わず、痛みを伴わない新たな生体センサ。皮膚の微弱な電気信号を計測することで、運動神経の活動を極めて高感度に検出できるという。従来の針を用いた検査では見つからなかった初期の筋萎縮性側索硬化症(ALS;神経障害により筋肉量が減少する神経難病)の診断に応用できる可能性があるという。根治療法がなく、対症療法に頼るALSの初期異常の検出法として期待されている。

生体工学を通じて、社会に貢献したい

分からなかったことを明らかにするだけでなく、西川先生は、その成果をできるだけ早く世の中に論文として公表することを心掛けている。論文発表を通じて、新たな知見を医療現場と共有し、直ちにリハビリテーションや医療を社会に実装できることが生体工学の醍醐味と話す。認可が必要な新薬開発などでは、一般的に研究成果が実用化されるまでに多大な時間を要する。一方で、生体工学では、リハビリテーションや生体情報の計測を現場と一体となり実践できる。「すぐに社会に実装できるところが次の研究のモチベーションにもなる」と西川先生は目を輝かす。

分からなかったことを明らかにするだけでなく、西川先生は、その成果をできるだけ早く世の中に論文として公表することを心掛けている。論文発表を通じて、新たな知見を医療現場と共有し、直ちにリハビリテーションや医療を社会に実装できることが生体工学の醍醐味と話す。認可が必要な新薬開発などでは、一般的に研究成果が実用化されるまでに多大な時間を要する。一方で、生体工学では、リハビリテーションや生体情報の計測を現場と一体となり実践できる。「すぐに社会に実装できるところが次の研究のモチベーションにもなる」と西川先生は目を輝かす。

現在、日本は世界に類を見ない超高齢化社会に進もうとしている。「未病」(病気ではないが不健康な状態)という言葉が注目されるほど、予防医学が浸透している現代において、西川先生の開発する生体計測、医療機器は、さらに重要性を増していく。「症状が出てから治療や対策を講じるのではなく、たとえ自覚症状がなくても、身体の異常を感知?診断できる技術の開発に、さらに精力的に関わっていきたい」と話す。「未病すら、防ぎたい」というのが西川先生の目指すゴール。日常生活において、誰でも簡単に抵抗なく検査を受けれ、治療ができるような新たなテクノロジーを目指して。西川先生の今後の活躍を期待したい。

(サイエンスライター?見寺 祐子)

PAGE TOP

PAGE TOP